講演会/イベント

2025/11/11

講演会レポート

【10月26日】「興福寺北円堂諸像と運慶の時空」 山本 勉館長

2025年10月26日14時より、半蔵門ミュージアムの山本 勉館長による講演会「興福寺北円堂諸像と運慶の時空」を開催いたしました。

講演会の内容

1 興福寺北円堂と鎌倉復興

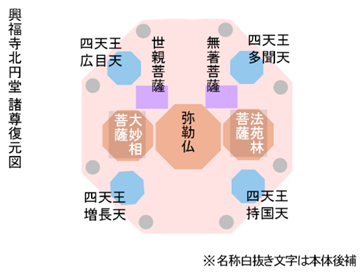

興福寺は藤原氏の氏寺として知られますが、氏寺と官寺の複合的な性格をもち、各堂は天皇家と藤原氏の密接な関係のもとで次々と造営されました。北円堂は藤原不比等の一周忌にあたる養老5年(721)、元明太上天皇と元正天皇により建立されます。創建時の堂内には本尊弥勒像1体、脇侍菩薩像2体、四天王像4体、羅漢像2体の合計9体の仏像が安置されました。平安時代中期に一度火災により焼失したこともあり、治承4年(1180)の南都焼き討ちによる焼失後の復興は二度目の再興でしたが、このとき北円堂の造仏を担当したのが運慶率いる一門の仏師たちでした。南都再興のなかでは遅い時期に約3年をかけて建暦2年(1212)に完成します。現在堂内には9体の諸尊が安置されますが、脇侍菩薩像2体は室町時代頃の後補(台座は鎌倉復興期)、四天王像4体は大安寺伝来の平安時代初期の作です。したがって現存諸像のうち鎌倉復興期に運慶工房により手がけられたのは、中尊の弥勒仏坐像および無著・世親菩薩立像の3体ですが、近年の研究の成果により、現在中金堂安置の四天王像が本来の北円堂像だという説が支持を得ています。この解釈に基づき、現在東京国立博物館にて開催の「運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」展(2025年9月9日〜11月30日)では、弥勒仏坐像、無著・世親菩薩立像に、四天王像(現・中金堂)を加えた7体が、鎌倉復興期の北円堂諸尊として一堂に展示されています。

2 運慶とその作品

運慶の誕生は1150年頃と考えられており、その生涯は平安時代から鎌倉時代に移り変わる社会の激動期と重なります。平安時代中期の仏師定朝を祖とする仏師系譜のなかに、興福寺の造仏・修理を担った頼助ら正系の南京大仏師を擁する奈良仏師の系譜があります。運慶はそこから出て、いま慶派と称される一派の中心として活躍しました。

運慶の作品は各年齢の作例が比較的均等に現存している点に特徴があり、北円堂諸像は運慶が60代の晩年期に製作されたものです。現在運慶作と伝わる35体の作品は、確実性に応じて幾つかの認定段階に分類するのがのぞましいのですが、このうち確かに運慶作と認められる確定作品は7件18点であり、北円堂諸像も含まれます。議論の対象となっている、現中金堂四天王像を北円堂像とするならば、確定作品の数は7件22点になるでしょう。

3 北円堂造像時の運慶工房

北円堂諸像を造像したときの運慶工房はどのような具合であったか。重要な手がかりとなるのが、弥勒仏坐像の台座反花内部に記された墨書です。昭和9年(1934)の修理時に発見されたもので、各仏像の担当仏師が記されていました。その内容によれば、弥勒仏像は古参の弟子源慶と静慶、脇侍像は中堅の弟子運覚ら、四天王像は湛慶・康運・康弁・康勝の4名、無著・世親像は運助と運賀の2名により製作されたことがわかります。運慶は工房全体を総括する立場であったとみられますが、とりわけ末子二人が担当した無著・世親像のすぐれた出来栄えからみれば、そこに運慶の強力な指導が及んでいたことは明らかでしょう。このように北円堂諸像の製作当時、運慶率いる工房は、ベテラン・中堅・若手が揃う理想的な工房として、もっとも成熟した段階に達していた様子がうかがえます。

4 弥勒仏像

髪際を高さ四尺(約120㎝)に整えられた半丈六の坐像です。桂材を使用した寄木造りで、表面には漆箔が施されます。

l 古典形式

ぴたりと肌にまとう内衣や、衲衣の下層を引き出して上層の縁に掛ける形式、脛部に三角状の襞を折り畳む衣の表現は、飛鳥時代から平安時代初期の古典作品にみいだすことができる形式です。これらは、平安時代後期の「和様」の成立・普及とともに姿を消しますが、平安末期に奈良仏師を中心として復活が試みられたと考えられます。運慶もこの潮流に加わり、たとえば文治2年(1186)造立の願成就院の阿弥陀如来坐像においても、やや控えめながら、すでに古典形式を積極的に取り入れています。北円堂弥勒仏像はその発展形です。

l 運慶作の如来坐像

運慶の作例のうち、文治2年造立の願成就院阿弥陀如来坐像、文治5年造立の浄楽寺阿弥陀如来坐像、これに建暦2年造立の北円堂弥勒仏坐像を比較することで、壮年期から晩年期にかけての如来坐像の造形の変遷をたどることができます。豊満で重量感の溢れた体や意欲的な表情をみせた壮年期の2体と比べると、北円堂の弥勒仏の体は痩身で、顔には厳かで静謐な表情をみせるのが特徴です。それまでにあった表情の一種の甘さが影をひそめ、宋風の進展をもふまえた独自の境地に達しています。

l 構造上の特色

運慶は納入品をおさめる仏像内部の構造にも独自の工夫を凝らしました。浄楽寺阿弥陀如来坐像以降には、体幹部を造る材木の底を膝裏の高さで彫り残して内部を密閉する「上げ底式内刳り」と呼ばれる技法がみられ、この技法は以後、運慶以外の仏師にも受け継がれました。北円堂の弥勒仏は、この「上げ底式内刳り」から展開した「底板嵌め込み式」の技法が用いられます。これは体部の中を刳り抜いたのち、別の底板を嵌め込んで密閉するもので、運慶が晩年に到達した技法として類例が少ないことが注目されます。

5 弥勒仏像の納入品

昭和9年(1934)の解体修理の際に、弥勒仏の像内に納入品が確認されました。頭部内には木製の弥勒菩薩立像と奉籠願文を納めた木製の厨子を、板彫りの五輪の塔2枚に挟み、さらに宝篋印塔陀羅尼経を立てたものが納入され、体部内には水晶珠を木製の蓮台の上に乗せた水晶珠すなわち心月輪(しんがちりん。仏像の魂)が納められていました。頭部内の木製厨子に納まる白檀製弥勒菩薩立像は36体目の運慶仏として位置付けられる可能性があるでしょう。像の形式は飛鳥時代の金銅仏を想起させ、鎌倉時代に奈良(興福寺周辺)で展開する一連の弥勒菩薩立像にも通じています。そのはじまりには運慶作品が関係しているのかもしれません。また納入品は頭・体部内の空間に仕分けられ、体部内には中央に心月輪が浮かぶのみで、ほかには何もありません。その簡潔で象徴的な空間は、運慶の「内部の造形」の到達点であるといえます。

6 四天王立像

弥勒仏と同じ桂材で製作された、高さ約2メートルにおよぶ四天王像です。興福寺各堂における四天王像の原所在については議論が重ねられていますが、まず、かつて中金堂に置かれた四天王像のほんらいの所在が南円堂であることが明らかとなり、それに伴い、かつて南円堂にあった中金堂像の原所在が注目され、北円堂の可能性が考えられるようになりました。用材が他の北円堂諸像と同じ桂材であり、しかも最近の調査によれば、普通は避けられる芯持ち材であることや、弥勒仏・両脇侍、何よりも堂や須弥壇と共通する八角形の台座であることなど複数の客観的根拠がその可能性を支持しています。狭い空間に巨軀を効果的に配置するための工夫が造形の随所に認められる点も注目されるでしょう。さらに奈良時代創建像の復古的な表現を踏まえつつ、中国宋代の新しい図様にみられる華やかな意匠が取り入れられるなど、重奏的な表現によって須弥壇上の空間を、異なる時空間として演出していたのではないかと考えられます。

7 無著菩薩立像 世親菩薩立像

ともに桂材を用いており、四天王像と同じく高さ約2メートルの大きな像です。無著は一木造り、世親は寄木造りで製作され、北円堂の他像と異なり、玉眼を効果的に使用するところに特徴があります。

無著と世親は、仏教理論の基礎を築いた古代インドの実在の高僧です。無著は弥勒に教えを受けて唯識思想を確立し、世親はこの世に伝えたといわれます。北円堂の無著・世親菩薩像の名称については議論があり、もとは世親と玄奘とする記録があり、現状の無著と世親の名称は逆であるとする説もあります。しかしながらこの2像を前にすると、運慶は名称の問題にはこだわらず、老と壮の表現の対比を通じて永遠の人間像をあらわしたかったのではないかと思えます。2本の巨大な柱が並び立つような強い印象と、揺るぎない実在感があり、玉眼に射し込む光の効果によって、静かに佇む姿でありながらも、堂内で、この2像だけに呼吸するかのような動きが感じられるのです。

8 北円堂と運慶の時空間

以上を踏まえて鎌倉時代の興福寺北円堂の諸尊を考えると、八角形の須弥壇のうえは9体の仏像が密集する濃密な空間として構成されていたことが推察されます。このうち無著・世親の2体だけが玉眼であることは注目されるでしょう。運慶作品における眼の表現をみると、玉眼と彫眼の使い分けが尊格と群像構成に応じて意図的に行われていることがわかります。これは同時代の他の仏師にはみられない極めて独自の表現態度です。北円堂において運慶は、時間が止まったかのようにみえる群像のなかで、無著・世親だけを動く時間の中で生きている人間としてあらわしたのでしょう。運慶は製作にあたり、まず群像全体を見据え、そのなかで群像内のグループ相互の関係、さらにグループ内の像相互の関係を考えます。そのうえで、一つのグループに、あるいは1体ずつの像に、もっともふさわしい姿や表現技法をあたえたのです。その意味で、北円堂諸像は運慶の到達点を示すものであり、北円堂の空間そのものが運慶の集大成であるといえるのです。